Reto Seiler, Redaktion «Hit & Roll»

Es war eine der grössten Kontroversen der Geschichte des Curlings: die sogenannte «Broomgate». Plötzlich konnten Curler mit speziellen Besen die Laufbahn der Steine derart beeinflussen, als hätten sie eine Fernbedienung in der Hand. Die Debatte spaltete die Curling-Welt, führte zu neuen Regeln und veränderte unseren Sport nachhaltig. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Phänomen des «Directional Sweeping»? Wie sehr hat es das Spiel der Profis verändert, und können auch Hobbycurler davon profitieren?

Der Aufstieg der «Wunderbesen»

Die Curling-Welt staunte, als 2014 im kanadischen TV-Format «Dragons’ Den» (der kanadischen Version der «Höhle der Löwen») ein Produkt vorgestellt wurde, das die Regeln des Spiels für immer verändern sollte. Die Entwickler von Hardline Curling präsentierten einen neuen, ultraleichten Besen, der mit einem neuartigen Wischkissen bestückt war: dem IcePad.

Dieser Besenkopf ist dünn, flach, leicht und extrem gleitfreudig, und erlaubt so eine ganz neue Wischtechnik: mit hoher Frequenz, konstantem Druck und gefühlter Leichtigkeit. Auch der Unterhalt ist praktisch: der Stoffüberzug kann im Handumdrehen gewechselt werden, und die Hersteller versprechen eine rund zwanzigmal längere Lebensdauer als bei herkömmlichen Besenkissen, ohne Wirkungseinbusse.

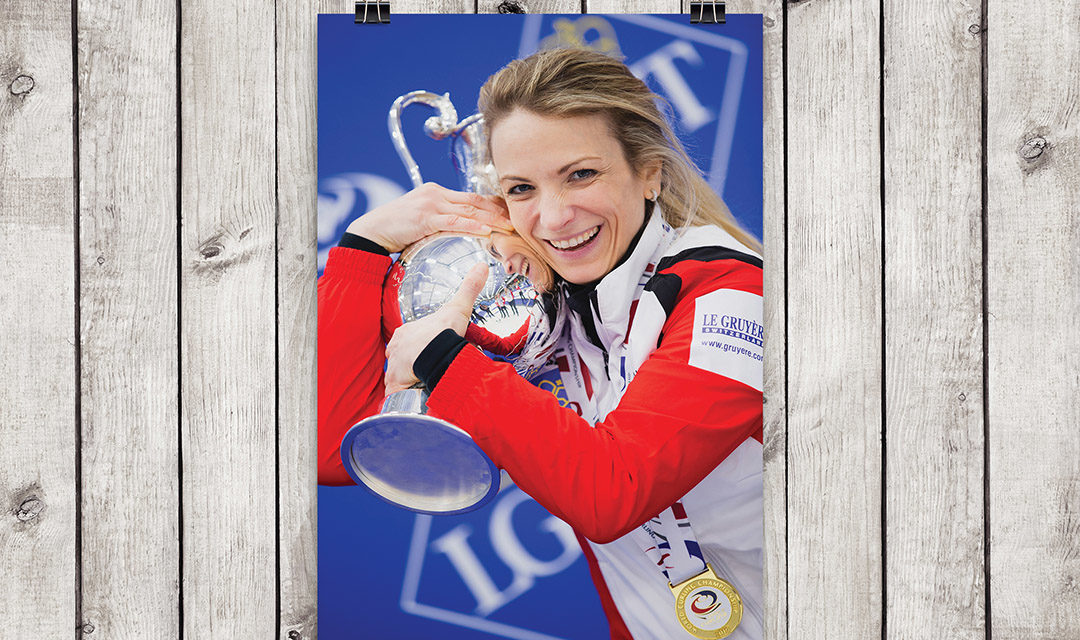

Bereits während der Präsentation überzeugte das revolutionäre Produkt den Investor David Chilton, der dem IcePad unkompliziert und zügig zur Marktreife verhalf. Fast zeitgleich zum Markteintritt konnte Hardline namhafte Produkte-Botschafter präsentieren: das Team von Mike McEwen, damals die Nummer 1 der Weltrangliste, wischte fortan mit dem IcePad von Hardline. Weitere Top-Teams folgten, darunter hierzulande das Team von Silvana Tirinzoni, die die Vorzüge ebenfalls rasch erkannten und sich mit der neuen Technik vertraut machten.

Geburtsstunde des Directional Sweeping: Die Entwickler der IcePads im TV-Format «Dragons’ Den».

Die neuen Besen und ihr spezieller Belag zeigten eine zuvor unerreichte Effektivität: Richtig eingesetzt («mit dem Curl» – dazu später mehr), konnte ein Stein zum Curlen gebracht werden, als würde man diesen richtiggehend gängeln; selbst auf «geradem» Eis konnte man die Steine mühelos hinter jeder Guard verstecken. Es zeigte sich aber auch ein völlig neuer Effekt: Wischte man «gegen den Curl», so konnte der Stein gar seine Richtung ändern und wie von Zauberhand «zurückfallen» – was bisher undenkbar gewesen war. Mehr noch: Während die Wischbewegung längs zur Laufrichtung den Weg verlängerte, liess sich die Geschwindigkeit durch Querbewegungen verringern. Plötzlich konnten die Wischer den Stein nach Belieben manipulieren – kurioserweise in alle Richtungen und Längen, je nach Bedarf.

Team Gushue erstellte im Februar 2016 ein Video, das auf eindrückliche Weise die Absurdität des neuen Wischens demonstrierte: Derselbe Stein wurde mit demselben Handle mehrfach gespielt – und alleine durch unterschiedliche Wischtechnik an nahezu beliebige Positionen gelenkt.

![]()

Broomgate: Die Kontroverse

Technisch waren die „Directional Brooms“ komplett neu konzipiert: Das «Besenkissen» war auf eine dünne, aber harte Schaumstoffplatte reduziert, unter die zusätzlich eine feine Plexiglas-Scheibe, ein sogenannter «Stiffener», gelegt wurde. Dieser Besenkopf wird dann in eine Art Etui aus neuartigem Stoff gesteckt und zusammengeklickt – und die «Wunderwaffe» war einsatzbereit.

Während die neuen Besen im Spitzensport für Furore sorgten, war der Breitensport von Beginn weg skeptisch bis ablehnend: Die «natürliche Physik des Curlings» würde verzerrt oder gar ausgehebelt. Beim direkten Vergleich zwischen Teams mit herkömmlichen Besen und solchen mit «Directional Brooms» waren die Unterschiede schlichtweg zu gross; «es fühlt sich an, als würde betrogen!», war die weitverbreitete Meinung. Zudem wurde argumentiert, dass die Bedeutung antrainierter Fähigkeiten geschmälert würde, wodurch die Essenz des Sports verloren ginge.

Als weiterer entscheidender Faktor kam hinzu: Es schien, als hinterliessen die neuen Besen Spuren auf dem Eis. Zwar unsichtbar für das blosse Auge, waren dennoch Bahnen spürbar, die die neuen Wischgeräte hinterliessen. Dort, wo das Eis intensiv «bearbeitet» wurde, vollzogen die nachfolgenden Steine teils unerwartete Richtungsänderungen. Die neuen Besen ruinieren das Eis – so das einhellige Fazit.

Sanfter Übergang im Breitensport: Fast zehn Jahre nach der «Revolution» ist die Auswahl der verwendeten Besenkissen immer noch vielfältig und oft ohne feste Regeln. (Bild: 2025 Reto Seiler/CC Glarus)

Die Curling-Familie war uneins, die Diskussionen hitzig: Die Befürworter sahen in den neuen «Zauberstäben» eine innovative Weiterentwicklung des Sports, während die Kritiker eine Bedrohung der traditionellen Werte und die Fairness des Curlings sahen. Die kanadischen Medien griffen die Affäre dankbar auf und skandalisierten sie als «Broomgate».

![]()

Sweeping Summit: Licht ins Dunkel

Die World Curling Federation (WCF) konnte die Kontroverse nicht ignorieren, im Gegenteil: Eine einvernehmliche Lösung musste gefunden werden, bevor sich die beiden Lager noch mehr spalteten – oder Curler und Zuschauer dem Sport aufgrund «verlorener Werte» den Rücken kehrten.

Der WCF handelt rasch und effizient: Im Mai 2016 wurde der sogenannte «Sweeping Summit» in Kemptville/Kanada einberufen, ein aufwändiges Gipfeltreffen von Spitzencurlern, Wissenschaftlern und Besenherstellern. Gemeinsam forschten sie nach Ursachen und Wirkungen der unterschiedlichen Besenmodellen – und brachten dabei teils Erstaunliches zutage.

Die Gruppe der Athleten umfasste Olympiasieger und Weltmeister, versierte Spieler und effektive Wischer (darunter auch die Schweizer Weltmeisterin Christine Urech). Die Tests wurden unter Aufsicht des «National Research Council of Canada» (NRC) mit streng wissenschaftlichen Methoden, High-Tech-Kameras und Aufzeichnungsgeräten durchgeführt. Getestet wurden 50 verschiedene Besentypen von 6 Herstellern, auch in diversen Kombinationen von Stoffen und Kissen.

Ziel des Gipfels war es, zu ermitteln, welche Materialien und Konstruktionen einen «richtungsweisenden» Einfluss auf den Stein haben, wie dieser Einfluss reduziert oder eliminiert werden könnte und ob und wie sich das Eis unter bei Verwendung der verschiedenen Besen verändert. Anschliessend sollte der Gipfel eine Empfehlung an den WCF formulieren, wie künftige Standards aussehen sollten.

Oben links: Messen, was messbar ist: Christine Urech am Sweeping Summit 2016 in Kanada (Bild: Dan Gamache/NRC).

Diese Zielsetzung basierte auf den Ergebnissen einer weltweiten Umfrage der WCF mit fast 5000 Teilnehmern, die den gewünschten Einfluss des Wischens auf einen Curlingstein bewertet hatten. Die Auswertung ergab eindeutig: Der wichtigste Aspekt im Curling sollte die Steinabgabe sein – und nicht das Wischen. Das Wischen dürfe zudem niemals dazu dienen, einen Stein zu verlangsamen oder gegen den Curl zurückfallen zu lassen. Kurz gesagt: Das Wischen sollte lediglich eine marginale Wirkung haben – und das Eis nicht beschädigen, was ohnehin im Regelwerk so festgelegt ist.

Noch vor der Analyse der Daten wurde deutlich, dass sich bestimmte Kombinationen von Materialien und Konstruktionen in den Händen erfahrener Wischer beider Geschlechter als viel zu effektiv erwiesen. Die Tests bestätigten, dass bestimmte Besen – nahezu unabhängig von der Wischtechnik – den Stein auf eine Weise manipulierten, die den in der Umfrage geäusserten Ansichten widersprachen, einschliesslich der Verlangsamung des Steines und der Richtungsänderung.

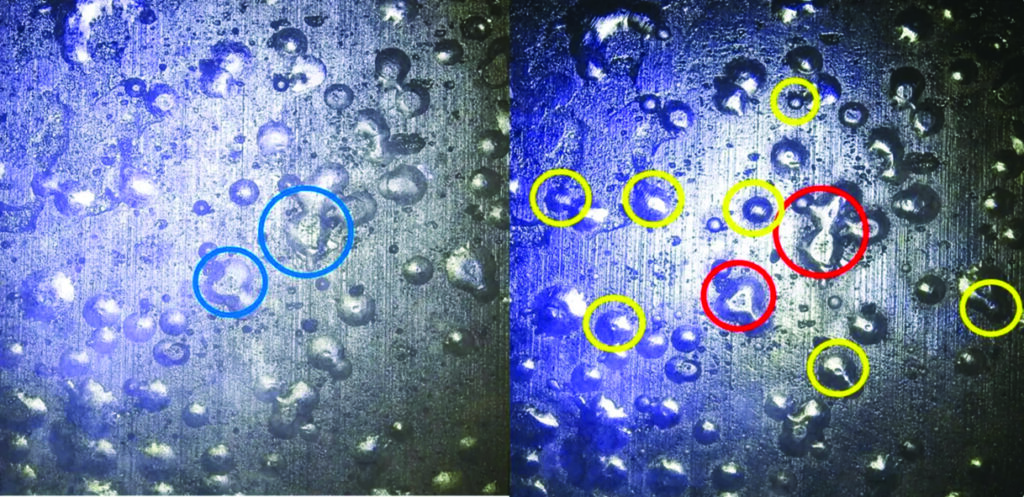

Die wissenschaftliche Auswertung der Aufnahmen unter dem Mikroskop zeigten später tatsächlich, was einige Anwender bereits «gespürt» oder vermutet hatten: Die «Directional Brooms» haben primär eine abrasive Wirkung und verursachen somit kleine Kratzer auf dem Pebble, denen der Stein folgt – wie auf Schienen. Diese mikroskopischen Beschädigungen bleiben dauerhaft und beeinträchtigen die nachfolgenden Steine – bis eine erneute, noch stärkere «Markierung» erfolgt. Überraschenderweise konnte dieser Effekt auch bei einigen älteren Besenmodellen nachgewiesen werden, insbesondere bei den beliebten «Norweger Kissen» und sogar bei bestimmten Haarbesen.

Unten: Messbar machen, was nicht messbar ist: Einzelne Pebble unter dem Mikroskop, Vergleich der Kratzspuren nach dem Wischeinsatz (Bild: 2020, The Curling News).

Die Einsicht und die Empfehlung an den WCF waren daher eindeutig: Alle Spieler sollten möglichst einheitliches, nicht-abrasives Material verwenden, sodass die Wirkung des Wischens nur durch Druck und Frequenz des Athleten zustande kommt – und nicht dank des Materials. Der Effekt sollte zudem minimal bleiben. Ein sehr feiner Nylon-Stoff wurde als Standard empfohlen.

Infolgedessen schlug der WCF eine entsprechende Regeländerung vor, der der Weltkongress im Oktober 2016 zustimmte: Bei allen Wettbewerben, die vom WCF ausgerichtet werden, sind seitdem nur noch Besen einheitlicher Standards erlaubt, und die verwendeten Stoffe müssen von einem einzigen zertifizierten Hersteller stammen. Haarbesen sind verboten und die Spieler dürfen die Besen auch nicht mehr untereinander tauschen.

![]()

Directional Sweeping: Die Physik des Wischens

Eigentlich hätte das Aufsehen um die Besen und das Wischen seitdem abgeklungen sein müssen, da die neuen Besen nun weniger effektiv waren als zuvor. Doch der Erkenntnisgewinn über «die Physik des Wischens» war nun weitgehend entschlüsselt, und auch ohne die abrasive Beeinträchtigung der Eisstruktur bleibt der Effekt des Directional Sweeping bestehen. Zwar geringer, aber immer noch signifikant. Und gekonnt angewandt können die Steine weiterhin zum Curlen beziehungsweise «Carven» gebracht werden.

Diese Technik, die heutzutage vom Nachwuchs schnell adaptiert und verinnerlicht wird, stösst bei älteren Curlern jedoch noch immer auf Unverständnis oder gar Ablehnung – obwohl gerade im Breitensport der korrigierende Effekt des Directional Sweeping besonders zur Geltung kommen könnte!

Daher soll hier das Grundprinzip des Directional Sweeping detailliert erläutert werden.

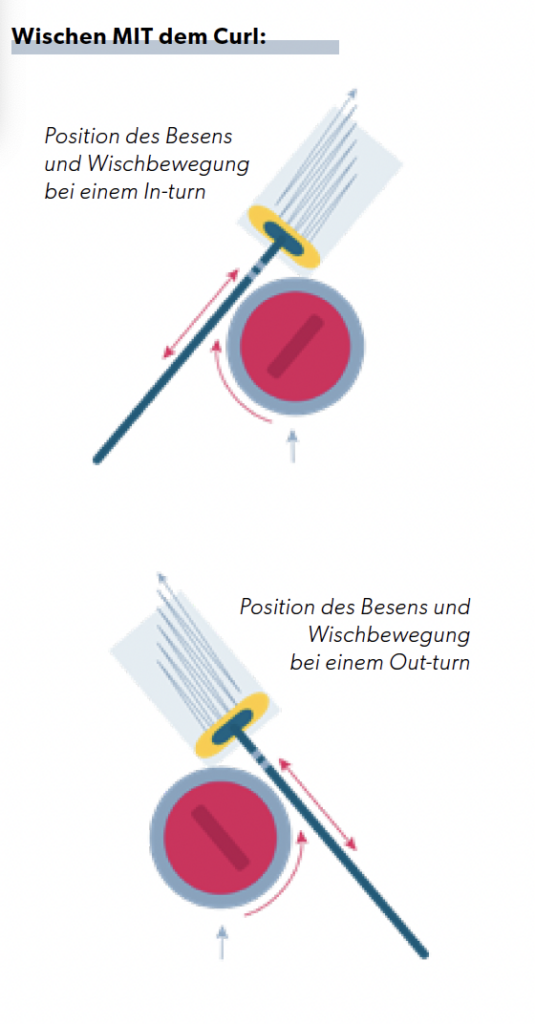

Wischen «mit dem Curl», («Carven»)

Um einen Stein verstärkt zum Curlen zu bringen, wischt man mit dem Curl. Der Wischer positioniert sich dabei auf der gegenüberliegenden Seite des gewünschten Curls: bei einem In-turn auf der linken Seite zur Laufrichtung, bei einem Out-turn auf der rechten Seite.

Die Wischbewegung sollte dabei in einem 30°- bis 45°-Winkel zur Laufrichtung vom Wischer weg erfolgen – so, als würde man dem Stein die gewünschte Richtungsänderung anzeigen oder aufzwingen.

Wischen mit dem Curl

Hierbei kommt nur 1 Wischer zum Einsatz, da der zweite den gewünschten Effekt aufheben würde. Bei langsamen Steinen (Guard, Draw) funktioniert diese Technik zuverlässig, bei schnelleren Steinen hängt der Erfolg stark von der Athletik des Wischers ab, und auch die Eisbeschaffenheit kann eher förderlich oder hinderlich sein; es gilt auszuprobieren, was wie wirkt!

Wischen «gegen den Curl», («gerade halten»)

Um einen Stein gerade zu halten, wischt man gegen den Curl. Der Wischer positioniert sich dabei auf derselben Seite wie die des Curls: bei einem In-turn auf der rechten Seite zur Laufrichtung, bei einem Out-turn auf der linken Seite.

Die Wischbewegung erfolgt in einem 45°-Winkel zur Laufrichtung, vom Wischer weg – so, als würde man gegen die Richtungsänderung (gegen den Curl) wischen.

Wischen gegen den Curl

Auch hier kommt nur 1 Wischer zum Einsatz, da der zweite den Stein zum Curlen animieren würde und der somit der gewünschte Effekt aufgehoben würde. Diese Technik funktioniert prima bei schnelleren Steinen, vergleichbar mit dem herkömmlichen Wischen, um die Laufrichtung gerade zu halten. Bei langsameren Steinen gilt es immer auch zu bedenken, dass dieser Wischeinsatz auch den Laufweg merklich verlängert.

Beim Directional Sweeping sind die Wischer stets ins taktische und strategische Geschehen eingebunden. Sie müssen schon vor der Steinabgabe wissen, was gespielt wird: Welche Länge, welcher Handle und wo die möglichen Hindernisse/Guards liegen. Daraus ergibt sich für die Wischer bereits ihre Startposition – also wer am Stein wischt, und wer eher unwahrscheinlich zum Einsatz kommen wird. Oder anders gesagt: Wer fürs Geradehalten und wer fürs Curlen verantwortlich ist.

Ist beispielsweise ein Takeout angezeigt, wird der Skip wahrscheinlich ein Kommando zum Wischen geben, wenn der Stein eng ist; nur in Ausnahmefällen, wenn der Stein fast hoffnungslos weit gespielt ist, erfolgt möglicherweise ein Aufruf zum «Curlen». Entsprechend positioniert sich der Wischer, der gegen den Curl arbeitet, direkt vor den Stein.

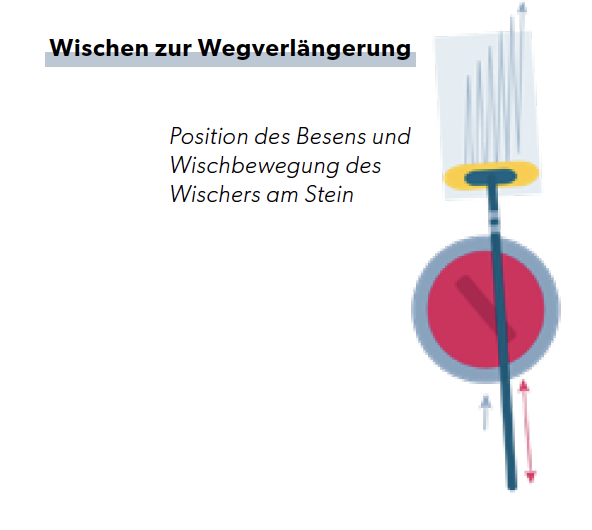

Wischen zur Wegverlängerung

Der Logik folgend, dass der Erfolg des Directional Sweeping auf minimalen, richtungsweisenden Kratzern auf dem Pebble basiert, sollte beim Wischen zur reinen Wegverlängerung darauf geachtet werden, die Wischrichtung möglichst parallel zur Laufrichtung des Steins zu halten.

Wischen zur Wegverlängerung

Hier darf auch der zweite Wischer mithelfen, da sich die Wischrichtungen nicht überschneiden und selbst wenn es nicht möglich sein sollte, komplett parallel zu wischen, ist die «Politur» des vorderen Wischers hilfreich für den Lauf des Steins.

Jamie Sinclair, Amerikanisch-Kanadische Spitzencurlerin, erklärt auf ihrem Youtube-Kanal «Curl up with Jamie» auf einfache und verständliche Art nochmals, wie das Prinzip des Directional Sweeping funktioniert und angewendet werden kann, auch mit kurzen Einspielern vom Eis. (Tipp für nicht Englischsprechende: Youtube erlaubt es mit zwei simplen Klicks, Untertitel in der gewünschten Sprache zu erhalten).

QR Curl up with Jamie: Directional Sweeping

![]()

Directional Sweeping 2.0: Die Reise geht weiter

Vielfach herrscht noch Skepsis gegenüber dem Directional Sweeping – die Wirkung sei bloss homöopathisch und gewünschte Effekte eine Glaubensfrage. Dem widersprechen jedoch klar die Resultate, die Topathleten damit erreichen. Es genügt, ein Spitzenspiel aufmerksam zu verfolgen, in dem diese Techniken gezielt eingesetzt werden, um zu erkennen: Directional Sweeping funktioniert, und wie!

Was niemand bestreitet: Das Kapitel ist noch nicht zu Ende geschrieben, es wird weiter geforscht, gemessen, erklärt und vor allem: ausprobiert. Und so haben sich, oft durch reines Experimentieren, diverse weitere Wischformen entwickelt. Beispielsweise sieht man die Wischer vom schwedischen Weltmeister Niklas Edin oft bloss den Besen vor den Stein zu halten; mit erheblichem Druck zwar, aber ganz ohne Bewegung. Die Schweden sind überzeugt, so den Laufweg entscheidend verlängern zu können, und das fast ohne körperlichen Einsatz, also extrem Kräfte schonend.

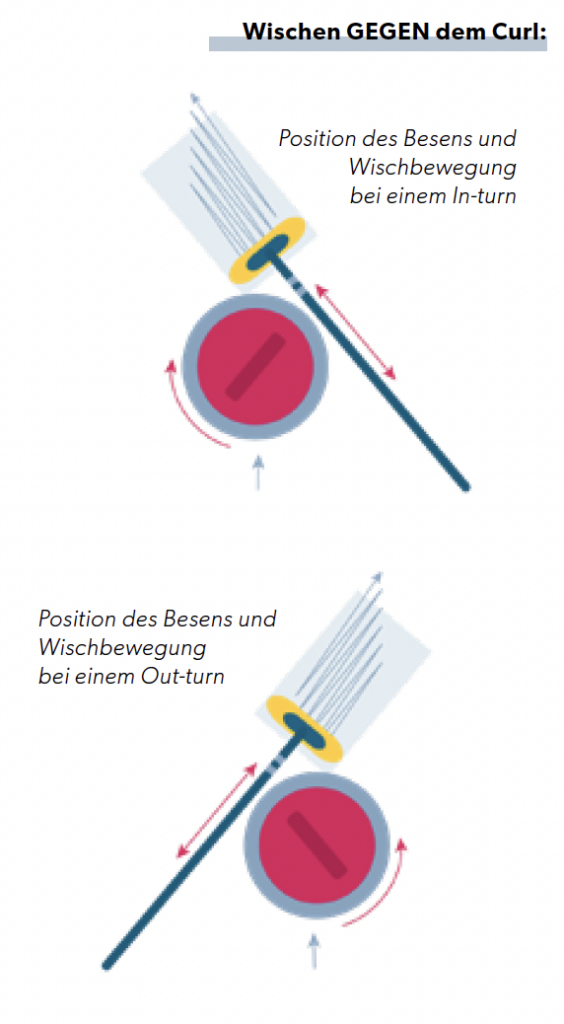

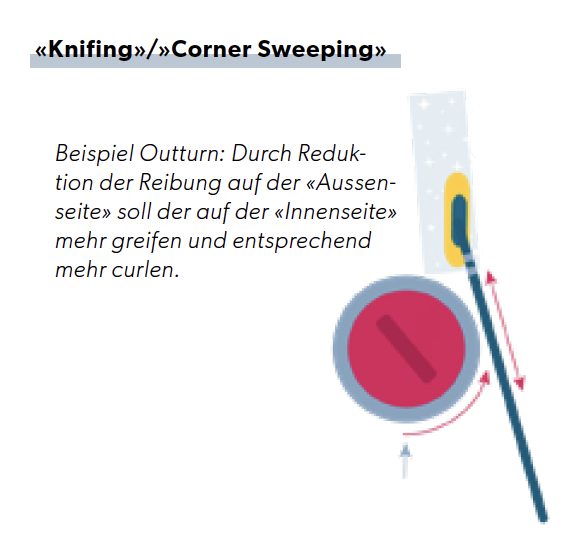

Andere Teams wiederum experimentieren seit Jahren mit unterschiedlichen Ausrichtungen des Besenkopfs. Hält man diesen beispielsweise fast parallel zur Laufrichtung und wischt nur auf der «Aussenseite» zum Curl (siehe Grafik), spricht man von „Knifing“. Es soll den Stein zum Curlen animieren, ohne die Laufbahn zu verlängern. Eigentlich nichts Neues, schon in den Achtzigerjahren gab es den Begriff des „Corner Sweeping“ – was exakt dasselbe meinte. Genau genommen basiert das «Knifing» (ausgesprochen [ˈnaɪfɪŋ], abgeleitet von engl. „knife“ [naɪf] – „Messer“) auch nicht auf dem Grundsatz des Directional Sweeping, bei dem man leitende Kratzer in den Pebble „zeichnet“. Vielmehr wird durch das Wischen respektive das Polieren des Eises auf der Aussenseite die Reibung reduziert, wodurch der Stein auf der Innenseite mehr „greift“ und so verstärkt curlt. Der Effekt kommt aber erst kurz vor Stillstand zu tragen, ist also unwirksam bei schnellen Steinen und wird nur von wenigen Teams praktiziert (und entsprechend selten gelehrt).

«Knifing» / «Corner Sweeping»

Ein weiterer Konsens besteht darin, dass für das Richtungswischen ein Wischer genügt, da der zweite den Effekt wieder aufheben würde. Bei den meisten Teams werden die Seiten aufgeteilt, und entsprechend kommen beide Wischer fast hälftig zum Einsatz. Sticht ein Wischer durch besondere Fähigkeiten hervor, kann es sein, dass immer nur derselbe Wischer die Steine auf Kurs bringt. Beispielsweise vertraut das Team von Yannick Schwaller bei den Befehlen zum Directional Sweeping immer Pablo Lachat-Couchepin, der mit seiner herausragenden Athletik überzeugt.

Tatsächlich gibt es weiterhin viel Forschung zu Effizienz und Effektivität verschiedener Positionen und Winkel, Frequenzen und Druckverhalten. Denn es gibt (noch) keine klare beste Methode, da Soft-Faktoren wie Eisbeschaffenheit, Hallenklima und Steinmaterial immer entscheidend mitspielen. Es gilt zu probieren, was am besten funktioniert. Viele Spitzenteams vertrauen dabei auf eigene Erfahrungswerte, andere schauen einfach genau hin, was andere Teams tun. Dank Kameras und Verfügbarkeit der Videos ist das denkbar einfach – für alle interessierten Curler.

Es gilt heute als gesichert, dass eine gute körperliche Konstitution und eine gute Athletik für das Directional Sweeping unerlässlich sind. Sowohl die Kraft im Bereich des Rumpfes und des Schultergürtels als auch eine große Körpergröße sind hilfreich, um den nötigen Druck auf das Eis zu bringen. Es verlangt Beweglichkeit, um die verschiedenen Positionen und Winkel einzuhalten. Und es fordert Ausdauer, je länger, desto mehr, da auch die Spielpläne immer gedrängter und die Spiele zahlreicher werden. Dank der Mehrgewichtung des Wischens auf den Spielausgang, wird die Rolle des Wischers gestärkt. Entsprechend wird das Wischen mittlerweile isoliert und gezielt auf dem Eis und im Kraftraum trainiert.

Directional Sweeping ist also durchwegs eine Aufwertung des gesamten Curlingsports und man darf gespannt sein, wohin sich diese Entwicklung noch bewegt. Es lohnt sich auf jeden Fall, an diesem Prozess aktiv oder passiv teilzuhaben. Schliesslich ist es das ständige Lernen und Anpassen, das Streben nach Perfektion, das unseren Sport so faszinierend macht.

![]()